哺乳瓶を買おうとしたら、ガラスとプラスチックの2種類があって驚いた!

あなたも今、こんな疑問をお持ちではありませんか?

哺乳瓶のガラスとプラスチックって、どう違うの?

どっちを買えばいいの?両方必要なの?

安全性や衛生面で差はある?プラスチックは危険って本当?

そこでこの記事ではそんな哺乳瓶選びのお悩みを、生後1ヶ月の赤ちゃんを育てる新米パパの実体験と、最新の育児情報の観点から解決します。

具体的には

- ガラス製とプラスチック製それぞれのメリット・デメリット

- わかりやすい比較表で一目瞭然の違い

- 実際の使い分け方法とおすすめの購入本数

- 安全な哺乳瓶の選び方とよくある質問への回答

の順番にご紹介していきます。

この記事がおすすめな人

- 出産準備中で哺乳瓶選びに悩んでいるプレママ・プレパパ

- 新生児の育児が始まったばかりの新米ママ・パパ

- 混合育児や完ミ育児を検討している家庭

- 新生児の育児が始まったばかりの新米ママ・パパ ・混合育児や完ミ育児を検討している家庭 ・

哺乳瓶選びの悩みが劇的に解決される可能性が高いので、まずはご一読を!

哺乳瓶選びで迷うパパママへ:最初に知っておきたいこと

結論から言うと、ガラス製とプラスチック製の哺乳瓶には、それぞれ明確な長所と短所があり、どちらか一方だけを選ぶ必要はありません。

多くの先輩パパママは、実は両方を使い分けています。100人のママを対象にした調査では、41%が両方を保有し、用途に応じて使い分けていることが分かっています。

この記事では、新米パパである私が実際に両方使ってみて分かった、リアルな違いとおすすめの選び方をお伝えします。

ガラス製哺乳瓶の特徴とメリット・デメリット

ガラス製哺乳瓶のメリット

衛生面で圧倒的に優れている

ガラス製哺乳瓶の最大の強みは、衛生的に使い続けられることです。ガラスは傷がつきにくいため、細菌が繁殖する隙間ができにくく、長期間清潔な状態を保てます。

また、匂いや色がつきにくいという特性があり、ミルクの臭いが哺乳瓶に残ることもほとんどありません。煮沸消毒、薬液消毒、電子レンジ消毒のすべての方法に対応しているため、消毒方法の選択肢が広いのも嬉しいポイントです。

ミルクの温度調節が圧倒的に早い

ガラスは熱伝導率が高いため、調乳後のミルクを適温まで冷ますスピードが速いのが特徴です。深夜の授乳で赤ちゃんが泣いているとき、1分でも早くミルクを準備したいパパママにとって、この差は非常に大きいです。

ガラス製は流水で冷やすと約3〜4分で適温になりますが、プラスチック製だと5〜7分かかることもあります。新生児期は授乳回数が多いため、この時短効果は想像以上に助かります。

長期間使える耐久性

ガラス製は傷がつきにくく、変色もしないため、何年も使い続けることができます。第二子、第三子の育児でも同じ哺乳瓶を使用できるため、長期的なコストパフォーマンスは優れています。

ガラス製哺乳瓶のデメリット

重量があり持ち運びに不便

ガラス製哺乳瓶の最大のデメリットは、その重さです。240mlサイズのガラス製哺乳瓶は、空の状態でも約245gあり、ミルクを入れると490g近くになります 。

長時間授乳する場合や、外出時に持ち運ぶ際には、この重さが腕の負担になります。また、赤ちゃんが自分で哺乳瓶を持って飲むようになる生後6ヶ月以降は、ガラス製では重すぎる可能性があります。

落とすと割れる危険性

ガラスという素材の特性上、落とすと割れてしまうリスクがあります。赤ちゃんが哺乳瓶を掴んで投げてしまったり、洗浄中に手が滑って落としてしまうと、ガラスの破片で怪我をする危険性があります。

特に、パパが慣れない手つきで哺乳瓶を洗っているときや、眠い中で深夜の授乳をしているときは注意が必要です。

プラスチック製哺乳瓶の特徴とメリット・デメリット

プラスチック製哺乳瓶のメリット

軽量で持ち運びやすい

プラスチック製哺乳瓶の最大のメリットは、その軽さです。同じ240mlサイズでも、現在主流のPPSU(ポリフェニルサルホン)製なら約108gと、ガラス製の半分以下の重さです 。

外出時や長時間の授乳でも腕が疲れにくく、ママやパパの身体的な負担を大きく軽減できます。また、赤ちゃんが成長して自分で哺乳瓶を持つようになったときも、プラスチック製なら無理なく持てます。

割れる心配がほぼない

プラスチック製は落としても割れにくいため、安全性が高いのが特徴です。赤ちゃんが哺乳瓶を投げても、パパが洗浄中に落としても、割れて怪我をするリスクがほとんどありません。

特に、保育園や外出先など、自宅以外で使用する場合は、この安全性が非常に重要になります。

プラスチック製哺乳瓶のデメリット

傷がつきやすく衛生面に注意が必要

プラスチック製の最大のデメリットは、表面に傷がつきやすいことです。哺乳瓶ブラシで洗浄を繰り返すうちに、表面に細かい傷ができ、そこに汚れや細菌が溜まりやすくなります。

また、使用期間が長くなると、ミルクの成分による変色や、全体的な濁りが出てくることもあります。のため、表面の傷や全体の濁り、変色が目立ち始めたら交換のサインです。期間ではなく、ボトルの状態を見て判断することが重要です 。

ミルクが冷めにくい

プラスチックは熱伝導率が低いため、調乳後のミルクを適温まで冷ますのに時間がかかります。赤ちゃんが泣いて待っているとき、この数分の差が大きなストレスになることもあります。

ただし、電気ポットで70℃のお湯を保温しておき、氷水を使って急速に冷やすことで、この問題は解決できます。

素材の安全性への懸念(マイクロプラスチックとBPA)

2020年のアイルランドの研究報告により、特にポリプロピレン(PP)製の哺乳瓶で、世界保健機関(WHO)推奨の70℃以上のお湯を使い、振って調乳するという一般的な行為によって、1リットルあたり数百万個ものマイクロプラスチック粒子が放出される可能性が示されました 。

母乳などからもマイクロプラスチックは検出されていますが 、現時点で乳児の健康への直接的な影響は不明であり、緊急の研究課題とされています 。

現在、日本国内で販売されている主要なプラスチック哺乳瓶(PPSU、PP、T-Ester製など)は、原料にBPAを使用していない「BPAフリー」が標準です 。

そのため、「BPAフリーを選ぶ」ことは特別な選択基準ではなく、市場の前提となっています。

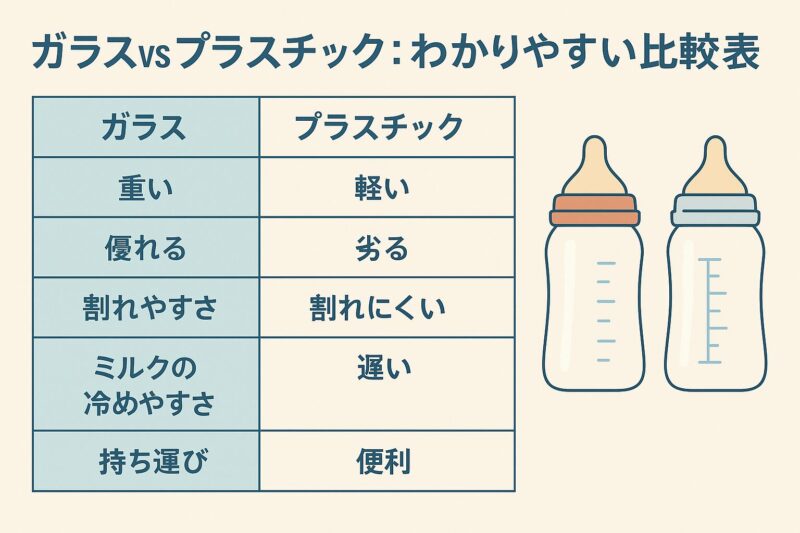

ガラスvsプラスチック:わかりやすい比較表

| 項目 | ガラス製 | プラスチック製 |

| 重さ(240ml) | 約245g | 約108g |

| 耐久性 | 傷がつきにくく長持ち | 傷がつきやすい |

| 衛生面 | 優れている (傷・汚れ・匂いがつきにくい) | やや劣る (傷に汚れが溜まりやすい) |

| 割れやすさ | 割れる | 割れにくい |

| ミルクの冷めやすさ | 早い (3〜4分) | 遅い (5〜7分) |

| 持ち運び | 不便 (重い) | 便利 (軽い) |

| 消毒方法 | 煮沸・薬液・スチームに対応 | 煮沸・薬液・スチームに対応。 ※安全上の理由から電子レンジでの除菌は非推奨 |

| 価格 | やや高め | やや安め |

| 使用期間の目安 | 破損するまで使用可 | 傷や濁りなど劣化が見られたら交換 |

| おすすめシーン | 自宅での使用、新生児期 | 外出時、保育園、生後6ヶ月以降 |

関連記事

↓ピジョンのスリムタイプと母乳実感との違いについて記事にしています。詳しくはこちら↓

-

-

【2025年最新版】ピジョン母乳実感とスリムタイプの違いを徹底解説!新米パパママ必見の選び方ガイド

という疑問をお持ちではありませんか? そこでこの記事ではそんなピジョンの哺乳瓶選びというお悩みを、 生後1ヶ月の子どもを育てる新米パパの実体験と最新の製品情報の観点から解決します。 具体的には ピジョ ...

新米パパがおすすめする賢い使い分け

実際に生後1ヶ月の子どもを育てている私が実践している使い分け方法をご紹介します。

新生児期(生後0〜3ヶ月):ガラス製メイン

新生児期は授乳回数が多く、1日に8〜12回ミルクを作ることもあります。この時期は自宅にいることが多いため、衛生的で温度調節が早いガラス製をメインに使用しています。

ガラス製2本を交互に使い、洗浄・消毒のサイクルを回しています。深夜の授乳では、少しでも早くミルクを冷ませるガラス製が本当に助かります。

外出時・お出かけ:プラスチック製

外出時はプラスチック製を1本持ち歩いています。軽量で割れる心配がないため、バッグに入れても安心です。

また、実家に預けるときや、パパが1人で赤ちゃんと外出するときも、プラスチック製を使用しています。万が一落としても割れないという安心感は大きいです。

生後4ヶ月以降:プラスチック製の比重を増やす

赤ちゃんが哺乳瓶を自分で持ち始める時期になったら、軽いプラスチック製の使用頻度を徐々に増やしていく予定です。

私は、プラスチックのみにしています。

ガラスだと壊し時の考えて最初からプラスチックを選びました。

哺乳瓶は何本必要?おすすめの購入本数

完全ミルク育児の場合

- ガラス製:2〜3本(自宅用)

- プラスチック製:1〜2本(外出用・予備)

洗浄・消毒の手間を考えると、最低でも3本は必要です。授乳回数が多い新生児期は、4〜5本あると安心です。

混合育児(母乳+ミルク)の場合

- ガラス製:1〜2本(自宅用)

- プラスチック製:1本(外出用)

母乳がメインの場合は、2〜3本あれば十分です。

ただし、母乳の出方は日によって変わるため、最初は多めに用意しておくと安心です。

完全母乳育児の場合

- ガラス製またはプラスチック製:1本

基本的には哺乳瓶は使用しませんが、ママの体調不良時や、

パパに預けるとき用に1本は用意しておくことをおすすめします。

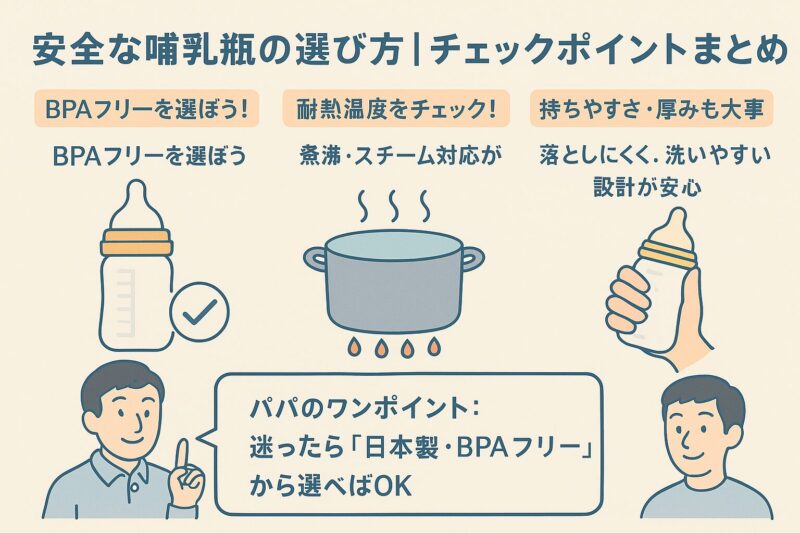

安全な哺乳瓶の選び方:チェックポイント

プラスチック製を選ぶ場合

- BPAフリー(ビスフェノールA不使用)の製品を選ぶ

- 耐熱温度を確認する(煮沸消毒する場合は120℃以上)

- 素材を確認する(PPSU、T-Esterなど)

ガラス製を選ぶ場合

- 耐熱ガラス製を選ぶ(急激な温度変化に強い)

- 厚みがあり割れにくい設計のものを選ぶ

- 持ちやすいデザインかどうか確認する

よくある質問Q&A

電子レンジ消毒はガラスとプラスチックどちらもできる?

いいえ、現在では推奨されていません。

2024年2月に大手メーカーが安全上の理由(家庭用電子レンジの出力のばらつきや誤使用リスク)から、哺乳瓶全般に対する電子レンジでの除菌を「不可」とする方針を発表しました 。煮沸、薬液、または専用の電気スチーム除菌器を使用してください 。

哺乳瓶の買い替え時期は?

ガラス製は割れない限り長期間使用できます。

プラスチック製は、表面に傷が目立ち始めたり、全体的に濁りや変色が見られたら交換のサインです 。期間で判断するのではなく、ボトルの状態を都度確認することが大切です。

プラスチック哺乳瓶のマイクロプラスチックは危険?

現時点では、マイクロプラスチックの人体への直接的な健康被害は解明されていませんが、緊急の研究課題とされています 。

放出量を大幅に減らすため、研究者は以下の手順を推奨しています 。- 哺乳瓶内でミルクを激しく振らない。

「冷水ですすぐ」という方法は十分ではなく、上記の手順がより効果的です。 - ガラス製などプラスチック以外の容器で粉ミルクを溶かす。

- 人肌まで冷ましてから、プラスチック製の哺乳瓶に移し替える。

- 哺乳瓶内でミルクを激しく振らない。

結局、ガラスとプラスチックどっちを買えばいい?

最初はガラス製2本とプラスチック製1本を購入することをおすすめします。

両方の特性を理解した上で、自分の育児スタイルに合わせて買い足していくのが賢い選択です。

まとめ:ガラスとプラスチック、両方の良さを活かそう

哺乳瓶のガラスとプラスチックの違いについて、詳しく解説してきました。

重要なポイントのおさらい

- ガラス製は衛生的で温度調節が早いが、重くて割れやすい

- プラスチック製は軽くて割れにくいが、傷がつきやすく冷めにくい

- 多くの先輩パパママは両方を使い分けている

- 新生児期はガラス製メイン、外出時はプラスチック製が基本

- 安全な調乳方法を実践し、マイクロプラスチックのリスクを管理する

哺乳瓶選びに正解はありません。この記事を参考に、あなたの育児スタイルに合った哺乳瓶を見つけてください。赤ちゃんとの大切な授乳時間が、素敵なものになりますように。

関連記事

-

-

新米パパの役割【新生児期】生後0〜1ヶ月で本当に必要な6つのサポート術

実は、新生児期の最初の1ヶ月間のパパの関わり方が、今後10年以上続く夫婦関係と親子関係の基盤を決定づけます。 「新生児期にパパは何をすればいいのか分からない」 「ママをサポートしたいけど、具体的な方法 ...

-

-

【体験談】哺乳瓶消毒レンジvsつけ置き徹底比較!新米パパが両方試した結果

新生児を育てていた新米パパの僕も、最初の1週間は「こんなに大変なの?」と驚きました。 という疑問をお持ちではありませんか? そこでこの記事ではそんな哺乳瓶消毒の悩みを、実際に両方の方法を使い分けた新米 ...

-

-

【2025年最新版】パパの家事と育児のバランスを上手に取る方法|新米パパから共働き家庭まで完全サポート

という疑問をお持ちではありませんか? そこでこの記事ではそんなパパの家事・育児バランスというお悩みを、解決します。 具体的には 現在のパパの家事・育児分担の実態と認識ギャップの真実 年齢別・勤務形態別 ...

-

-

コンビ クルームーヴの使い方完全ガイド|新生児から安心して使える正しい取り付け方と機能解説

退院日や初めてのお出かけを前に、「正しく使えるか不安」「取り付けが難しそう」と感じていませんか。 本記事では、生後2ヶ月の赤ちゃんを育てる新米パパの実体験をもとに、クルームーヴの使い方を徹底解説します ...

-

-

【2025年最新版】ベビーバス プラスチックとビニールの違いを徹底比較!新米パパが教える失敗しない選び方

という疑問をお持ちではありませんか? そこでこの記事ではそんなベビーバス選びというお悩みを、実際に使用した新米パパの実体験の観点から解決します。 具体的には プラスチック製とビニール製の基本的な違いと ...

ブログ村のランキングに参加中〜🏃♀️

にほんブログ村